DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2025.85.01.5

Volume 14 - Issue 85: 58-83 / January, 2025

How to Cite:

Cuellar-Orozco, M., Buján Tinoco, V., Cuellar-Orozco, A., Patiño-Ortiz, J., & Patiño-Ortiz, M. (2025). Evaluación de la sustentabilidad en los campus de una institución de educación superior mediante Proceso de Jerarquía Analítica AHP. Amazonia Investiga, 14(85), 58-83. https://doi.org/10.34069/AI/2025.85.01.5

Evaluación de la sustentabilidad en los campus de una institución de educación superior mediante Proceso de Jerarquía Analítica AHP

Sustainability assessment on the campus of a higher education institution using the Analytical Hierarchy Process (AHP)

Received: November 17, 2024 Accepted: January 10, 2025

Written by:

Maricela Cuellar-Orozco

https://orcid.org/0000-0002-6558-4938

Doctora en Ciencias en Administración, Profesor Investigador en el Instituto Politécnico Nacional, ESIME Zacatenco, Ciudad de México, México. WoS Researcher ID: JVZ-8260-2024 - Email: mcuellaro@ipn.mx

Valentín Buján Tinoco

https://orcid.org/0000-0002-4348-3546

Doctorado en Ciencias en Administración, Profesor Investigador en el Instituto Politécnico Nacional, CECyT No. 2 Miguel Bernard, Ciudad de México, México. WoS Researcher ID: LRU-2366-2024 - Email: vbujan@ipn.mx

Armando Cuellar-Orozco

https://orcid.org/0009-0006-9766-6571

Maestro en Ciencias en Ingeniería en Sistemas, Profesor Titular en el Tecnológico Nacional de México, TES de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México. WoS Researcher ID: JVZ-8348-2024 - Email: armando.co@cuautitlan.tecnm.mx

Julián Patiño-Ortiz

https://orcid.org/0000-0001-8106-9293

Doctor en Ciencias en Ingeniería Mecánica y Doctor en Ciencias en Administración, Profesor Investigador en el Instituto Politécnico Nacional, ESIME Zacatenco, Ciudad de México, México. WoS Researcher ID: HMV-3376-2023 - Email: jpatinoo@ipn.mx

Miguel Patiño-Ortiz

https://orcid.org/0000-0002-5630-8077

Doctor en Ciencias en Ingeniería Mecánica, Instituto Politécnico Nacional, Profesor Investigador de la SEPI ESIME Zacatenco, Ciudad de México, México. WoS Researcher ID: JVZ-7493-2024 - Email: mpatino2002@ipn.mx

Resumen

Las Instituciones de Educación Superior (IES) desempeñan un papel fundamental para implementar prácticas de desarrollo sustentable al impulsar el desarrollo de campus verdes. Esta implementación debe utilizar un enfoque sistémico que permita la definición de dimensiones representativas. Se han considerado y utilizado diferentes herramientas que permiten la evaluación con una visión integrada, así como incorporar componentes clave en la evaluación a través del Desarrollo de la Capacidad de Evaluación (DCE). El objetivo del estudio es evaluar y comparar la implementación del desarrollo sustentable que existe en los campus de una IES mexicana. El marco integra el Método Delphi para recolectar datos y el AHP para análisis de los datos, ambos métdos selccionaron criterios de sustentabilidad efectivos. Los resultados indican la posibilidad de identificar y analizar las actividades sustentables en cada campus para gestionarlos e implementar nuevos criterios e indicadores, los atributos del DCE percibidos como importantes se desempeñaron convenientemente, mientras que los percibidos con menor importancia se identifican como deficientes en su desempeño, dentro de los hallazgos se encontró que el principal criterio para desarrollar sustentabilidad es el factor de gestión ambiental. El estudio espera contribuir al uso de herramientas de evaluación de la sustentabilidad como promotores para que las IES mejoren su desempeño sustentable y la práctica del DCE como agente innovador que impulse de manera continua el uso dichas evaluaciones.

Palabras clave: Sustentabilidad, Gestión de sustentabilidad, Instituciones de Educación Superior, Desarrollo de Capacidad de Evaluación, Proceso de Jerarquía Analítica.

Abstract

Higher Education Institutions (IES) play a fundamental role in implementing sustainable development practices by promoting the development of green campus. This implementation must use a systemic approach that allows the definition of representative dimensions. Different tools that allow evaluation with an integrated vision have been considered and used, as well as incorporating key components in the evaluation through the Evaluation Capacity Building (ECB). The objective of the study is to evaluate and compare the implementation of sustainable development that exists on the campus of a Mexican IES. The framework integrates the Delphi method to collect data and AHP for data analysis, both methods seals effective sustainability criteria.The results indicate the possibility of identifying and analyzing the sustainable activities in each campus to manage them and implement new criteria and indicators, the attributes of the ECB perceived as important were performed conveniently, while those perceived with less importance are identified as deficient in their performance, among the findings was found that the main criterion for developing sustainability is the environmental management factor. The study expects to contribute to the use of sustainability evaluation tools as promoters so that IES improve their sustainable performance and the practice of the ECB as an innovative agent that continuously promotes the use of these evaluations.

Keywords: Sustainability Management, Higher Education Institutions, Evaluation Capacity Buiding, Analytic Hierarchy Process.

Introducción

Las actividades humanas han ejercido una preocupación sobre el impacto en nuestro entorno natural, social y económico, lo que ha llevado a un señalamiento hacia las organizaciones y las Instituciones de Educación Superior (IES) por su responsabilidad, transparencia y participación de las partes interesadas (Daub, 2007).

La sociedad se está transformando en una posición activa en la cual solicita evidencias a las IES de su contribución a una sociedad sustentable, a su vez las instituciones tienen un genuino compromiso con sus propios grupos de interés, considerando las preocupaciones y demandas (Cooper & Owen, 2007).

La población mexicana que está inscrita en el nivel superior ha crecido en las últimas décadas, actualmente son 5.2 millones de estudiantes (SEP, 2023). Las IES se enfrentaron a una gran expansión de la demanda de recursos energéticos y de agua, con una problemática de un bajo rendimiento de las instalaciones, comportamientos no adecuados de la comunidad en el ámbito ambiental y una gestión institucional laxa de sus operaciones para la conservación de energía y agua. Por lo tanto, se espera que la aplicación de tecnologías verdes y la gestión aporten la conservación de energía en las IES (Chen et al., 2019).

La incorporación de la sustentabilidad a las IES se ha desarrollado en diversos estadios. La relación entre el Desarrollo Sustentable (DS) y la educación superior se identifica por tres fases. La primera fase se desarrolló en la década de los 70´s e inicio de los 80´s, en la cual se adoptó una posición nueva en las IES hacia el DS, la incorporación fue débil en la mayoría de las IES, únicamente hubo aceptación por los vanguardistas (Calder & Clugston, 2005).

La segunda fase tuvo su desarrollo a finales de los 80´s y principio de los años de 2010, en la cual se utilizaron varios medios que van desde conferencias, declaraciones e iniciativas con la finalidad de vincular el conocimiento y pensamiento sustentable con la educación (Lozano et al., 2013) (Alghamdi et al., 2017), lo que incentivo el movimiento del campus verde (Leal Filho & Brandli, 2016) (Tan et al., 2014).

La tercera fase integra el DS a procesos de planeación en la estructura y misión de la IES, realineandolos y rediseñándolos hacia la sustentabilidad (Leal Filho et al., 2019), los esfuerzos están enfocados hacia el futuro de la IES y la sociedad circundante generando oportunidades para la generación de redes de difusión del conocimiento de sustentabilidad y el impulso de transformaciones sociales del DS en las comunidades y regiones locales (Beynaghi et al., 2016). El diseño sostenible del campus universitario, para ser transmisible, necesita una planificación general que contemple los campus integrados como un todo (Abdullah, 2020). Actualmente varias universidades se inclinan por el desarrollo sustentable que se integre de manera sistémica con la finalidad de lograr una buena gestión.

Las IES son reconocidas como motores para el desarrollo de las sociedades sustentables (Stephens et al., 2008). Desde una visión sistémica, las IES son capaces de transformar la mentalidad y valores de los futuros lideres que tienen un papel clave en procesos de educación, negocios y política (Cortese, 2003). La sustentabilidad se ha posicionado como una estrategia institucional en las IES (Ceulemans et al., 2015) (Dumay, 2016), donde las IES deben promover la educación para el desarrollo sustentable (Mokski et al., 2023).

Para transformar a las IES se debe de realizar una gestión eficaz que permita realizar acciones sustentables como la formación de un ambiente humanístico, promoción de ideas verdes, participación de estudiantes y profesores, fortalecimiento de las currícula verde, generación de conocimiento científico y su divulgación, estilo de vida con bajas emisiones, entre otras (Chen et al., 2019). La creación de la conciencia social en instituciones educativas implica la formación de estudiantes con responsabilidad social y ejercicio de prácticas sustentables (Ivanchuk, Kakhiani, Hryboiedova, Bilychenko & Huzii, 2024). El nivel de sustentabilidad está definido por las diferentes características organizacionales en las IES, su avance es medido a través de sistemas de seguimiento y evaluación de la sustentabilidad (Rossa & Mischen, 2022).

La evaluación no tiene sentido si no ayuda a crear continuamente y mantener los procesos generales generando acciones sustentables para gestionar los recursos necesarios y su uso una rutina. Para ello es necesario que los resultados sean conocidos y se realicen las acciones de mejora. Parte fundamental es mejorar la comprensión de las partes interesadas de los conceptos y sus prácticas evaluativas, las IES han diseñado e implementado una variedad de estrategias para ayudar a sus miembros a aprender y participar en dichas prácticas (Clark, 2012).

La evaluación de la sustentabilidad ha sido reconocida como una piedra angular para lograr IES sustentables y ha habido muchas contribuciones destinadas a desarrollar modelos y herramientas que puedan ser útiles para este propósito (Dumay, 2016) (Shriberg, 2002). El marco de evaluación de sustentabilidad utiliza modelos para probar el nivel de sustentabilidad ambiental de una IES con la prioridad de identificar los atributos débiles que necesitan mejoras (Menon & Suresh, 2022).

Existen estrategias de cómo el desarrollo sustentable ha alcanzado avances, entre una amplia gama de áreas, entre algunas se encuentra la ecologización de currículo (Lozano, 2010), (Howlett et al., 2016), el uso de normas ambientales como la ISO 14001 (Disterheft et al., 2012), la aplicación de la evaluación y presentación del informe de sustentabilidad (Lozano, 2011), celebración de conferencias especializadas, asociaciones, redes y herramientas de evaluación (Alghamdi et al., 2017).

La medición de la sustentabilidad es un proceso complejo y desafiante para las IES, existen diversos trabajos que analizan herramientas de evaluación de sustentabilidad (HES) para que cada IES pueda conocer mejor cómo medir la sustentabilidad de diversas maneras. Las HES son un conjunto de instrumentos que apoyan a las IES a contar con procedimientos y métodos para medir el desarrollo sustentable, lo que permiten auditar, comparar y comunicar los esfuerzos (Shriberg, 2002).

Las reformas que se han implementado en México, han orientado a la participación de las IES en el monitoreo del uso de energía y modernización de instalaciones, lo que exige la necesidad de evaluar los efectos de los proyectos. La evaluación permite que los procesos de auditoría que realizan las instancias federales doten de información para formular regulaciones más específicas para los fines de la conservación de energía de la IES.

La situación en que se encuentra México, un sistema de evaluación de la sustentabilidad de las IES será un mecanismo que permita evaluar los logros de la construcción de una IES sustentable, comparar el desempeño de la sustentabilidad en la institución y sus diferentes campus, lo que consolidará a la IES a desarrollar sus capacidades de gestión verde.

En el presente artículo se revisaron y analizaron las herramientas de evaluación de sustentabilidad para las IES con una mirada global de las herramientas existentes en el mundo y sus dimensiones, también se desarrolló un sistema de evaluación de la sustentabilidad para las IES mexicanas, con la consideración del estado actual del desarrollo de las capacidades de evaluación de la sustentabilidad de los campus en México. Se aplico el método Delphi para el consenso de expertos y el método AHP para el análisis de decisión de criterios múltiples para evaluar el desempeño de la sustentabilidad de la IES mexicana y sus campus con el grado de desarrollo de sustentabilidad, con la finalidad de validar la viabilidad de esta herramienta. Finalmente se presentan las discusiones y conclusiones sobre el uso de la herramienta de evaluación y las implicaciones del desarrollo de capacidades de las IES para realizar la evaluación de la sustentabilidad en IES mexicanas.

Revisión de literatura

Evaluación de la sustentabilidad en IES

El concepto de sustentabilidad se ha generalizado y aceptado ampliamente, como pilar sobre nociones del mantenimiento actual y preservación para las generaciones futuras (Alghamdi et al., 2017). Estos pilares construyen las ideas del desarrollo sustentable introduciendo una nueva forma de comprender la relación de la sociedad-naturaleza (Ruggerio, 2021).

Este interés por el medio ambiente y la sustentabilidad en las IES se destacó desde la década de los 70´s, el concepto de sustentabilidad se ha traducido en diversas acciones como declaraciones, marcos, herramientas y sistemas que permiten evaluar e informar sistemáticamente el progreso y compromisos de su desarrollo sustentable (Gamage & Sciulli, 2016) (Lozano, 2006a) (Shriberg, 2002).

En la evaluación participan diversas realidades, fines, escenarios, actores y herramientas, los enfoques de las evaluaciones varían sobre todo en función del paradigma utilizado, de la base democrática, de la función y del motivo, del ámbito científico con que está relacionada el objeto de la evaluación y su complejidad, de los recursos disponibles, entre otros.

Cada evaluación es, por tanto, única, porque se realiza en un marco y en una situación particular. Por lo que se debe de considerar dentro del desarrollo de la capacidad de evaluación la creación necesaria de condiciones marco en el ámbito legal, formativo y normativo (Boyle et al., 1999) (Preskill & Boyle, 2008). El término de capacidad de evaluación fue definido en la Conferencia de la Asociación de Evaluación Americana de 2000 (AEA), como “la capacidad de realizar una evaluación efectiva”, aceptando que debe cumplirse los estándares de la disciplina (Milstein & Cotton, 2000).

A lo largo del tiempo se han desarrollado debates a nivel internacional de la propiedad y efectividad de la cooperación del desarrollo de sistemas nacionales de monitoreo y evaluación como la Declaración de Paris de 2005 y Agenda de Acción Accra de 2008, las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable estable la Agenda 2030 con la finalidad de que cada país monitoree y evalúe la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo que implica fortalecer las capacidades de evaluación. Por parte, de la OCDE, mediante el Comité de Asistencia de Desarrollo (DAC) en el equipo de Tareas Evalnet considera como pilar de gobernabilidad al desarrollo de la capacidad de evaluación lo que implica su utilización para medir el proceso para lograr los ODS (Klier et al., 2022).

La capacidad de desarrollar marcos y procesos ayudan a la práctica de la evaluación (Milstein et al., 2002). La sustentabilidad como educación es el marco para facilitar una experiencia educativa transformadora, el enfoque de capacidad se posiciona exclusivamente para permitir el desarrollo de la sustentabilidad como educación, los actores de las IES que participan son los educadores asociados con la educación de la sustentabilidad e involucrados en el diseño curricular y el impacto de la alineación con el enfoque de capacidad, manejando de manera intencional y consiente la sustentabilidad como la educación y las expectativas incorporadas (Holdsworth & Thomas, 2020).

Las IES deben considerar su capacidad de evaluación para crear las condiciones marco sustentables. La evaluación de la sustentabilidad permite a las IES medir la sustentabilidad desde las acciones que identifican cuestiones importantes según Shriberg (2002), “son calculables y comparables; van más allá de la ecoeficiencia; miden el proceso y las motivaciones; y hacen hincapié en la comprensibilidad”. Para Naccarella et al. (2007), “el DCE consiste en proporcionar al personal habilidades y recursos para realizar evaluaciones rigurosas en organizaciones que fomentan una cultura de apoyo y permiten que la evaluación se convierta en rutina su práctica cotidiana”.

La revisión literaria permite identificar autores que investigaron a la sustentabilidad en IES desde la óptica del DCE, podemos citar los siguientes; Fleming & Easton (2010) quienes mencionan que las evaluaciones deben fortalecer el DCE dada la falta y mala calidad de evaluaciones en materia de educación ambiental; Chen (2017) menciona como los factores contextuales afectan la implementación del DCE en IES desde las perspectivas de capacitación de receptores y proveedores; Wade & Kallemeyn (2020), proporcionan una investigación empírica sobre cómo el DCE impacta en la práctica de IES del desarrollo de la evaluación sostenible; Levine et al. (2013), evalúan estrategias para la construcción del desarrollo de capacidades de programas de investigación coordinados entre IES y los servicios de salud; Mahato et al. (2022), exponen como el DCE minimiza los impactos de barreras organizacionales en las IES como la dinámica del poder y recursos finitos, incorpora métodos cuantitativos y cualitativos como iniciativas de sinergía para el DCE y; Sutter et al. (2024)1, señalan cómo el perfeccionamiento de habilidades de estudiantes y egresados permite ampliar competencias adquiridas en la educación formal y puestas en práctica en el mundo real.

Herramientas de evaluación de la sustentabilidad en IES

La importancia de las herramientas de evaluación de la sustentabilidad para las IES ha evolucionado en las últimas cuatro décadas para lograr un futuro sustentable. Las herramientas ayudan a las IES a medir el nivel de sustentabilidad, para lo cual la IES debe tener la capacidad evaluativa de identificar situaciones prioritarias, obtener datos y registros históricos, mantener actualizados procesos e identificar motivaciones y generar un ambiente en el que sea claro y accesible el tema de sustentabilidad para todos los actores. No existe una única herramienta o indicador que mida la totalidad de los ámbitos de la capacidad evaluativa de la sustentabilidad en la IES.

La heterogeneidad de las IES impulsa que el uso de las herramientas de evaluación considere rubros de su desempeño como la educación e investigación, la gobernanza, las operaciones y la participación comunitaria (Sayed et al., 2013). La gobernanza de la sustentabilidad en las IES se basa en el fortalecimiento entre las orientaciones de aprendizaje organizacional y orientación holística cultural, midiendo la transversalidad de cuatro dimensiones organizacionales clave (responsabilidad, propósito, concepción y relevancia y alcance del cambio) para que las IES busquen el cambio hacia en DS (Niedlich et al., 2020).

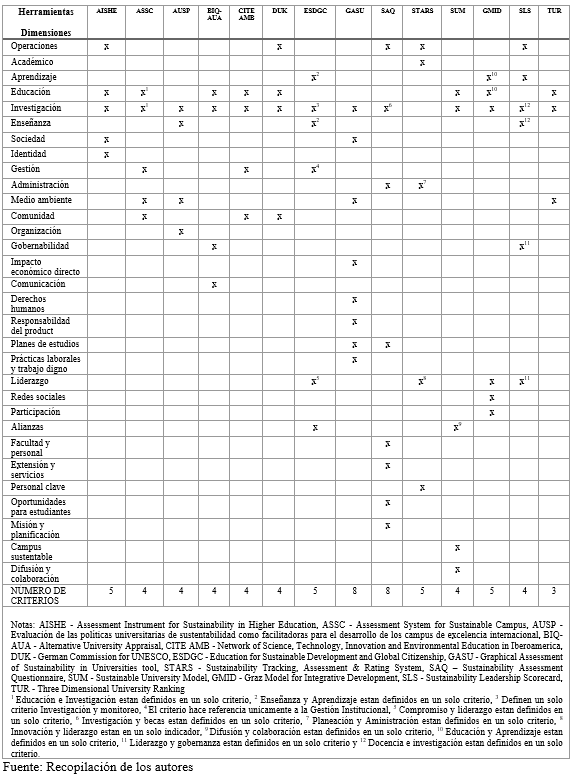

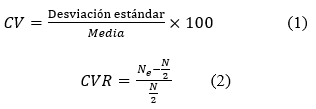

A lo largo del tiempo se han desarrollado diversas herramientas para evaluar la sustentabilidad en las IES, para describir algunas de ellas se considera las más conocidas según la revisión de la literatura por la frecuencia, su uso para evaluar, comparar y realizar evaluaciones comparativas, uso de indicadores y la posibilidad de acceso a la información (Caeiro et al., 2020). Se seleccionaron 14 marcos con la relación de las dimensiones que utilizan diversas herramientas (Tabla 1).

Tabla 1.

Herramientas de evaluación de la sustentabilidad en la educación superior y sus dimensiones

La evolución de las nuevas herramientas de evaluación varía dependiendo cómo cada IES defina su propósito, alcance y función lo que le dará la robustez en el desarrollo de sus capacidades de evaluación (Shriberg, 2002). También debemos enfatizar que el impacto de los métodos depende de la flexibilidad y acceso a la información.

Las herramientas de evaluación comparten estructuras parecidas, niveles de jerarquía, criterios e indicadores. En la investigación de Alghamdi et al. (2017), realizaron un análisis comparativo de 12 marcos analizados (SAQ, GASU, SUM, UEMS, AISHE, BIQ-AUA, USAT, Green Plan, SCAS, AMAS, STARS y GM) que contienen 503 indicadores, encontraron que las dimensiones se distribuyen de la siguiente manera entorno (34 por ciento), academia (25 por ciento), gestión (23 por ciento), participación (17 por ciento) e innovación (1 por ciento).

El enfoque de evaluaciones que se basan en indicadores nos acerca a conocer el desempeño general y poder medir y comparar, resultando ser evaluaciones objetivas con un mayor nivel de transparencia y consistencia lo que permite tomar decisiones con un número mayor elementos (Lozano, 2006b).

En las últimas cuatro décadas, se han identificado fortalezas y debilidades en los sistemas de evaluación de sustentabilidad por indicadores. Los desafíos que se encuentran en el uso de indicadores es la necesidad de establecer marcos claros, simples y robustos, los autores han investigado sobre gestiones que fortalecen a los sistemas de evaluación por indicadores, encontramos que puede ser una poderosa herramienta de soporte de decisiones que fomentan el desarrollo sostenible la manera de presentar los indicadores y que sean incluyentes con los actores que participan en el proceso de indicadores (Gibson, 2013), falta el marco conceptual para el desarrollo de indicadores que deben ser considerados en la selección de indicadores relevantes para la sustentabilidad y vigilar la implementación (Hák et al., 2016) (Mori & Christodoulou, 2012) (Turcu, 2013), de hecho en la etapa de selección causa complejidad e ineficacia al sistema de evaluación la existencia de un gran número de criterios (Cloquell Ballester et al., 2006) (Donnelly et al., 2007) y en las etapas de desarrollo y selección los usuarios finales y las partes interesadas deben probar (Mascarenhas et al., 2015) (Verma & Raghubanshi, 2018).

Referente a la evaluación de la sustentabilidad existen controversias y debates, desde la óptica que la sustentabilidad se oriento en la relación de la sobrepoblación y la escasez de recursos, dejando a la evaluación a justificar la existencia de los programas una vez finalizado su financiamiento inicial; actualmente con la crisis del cambio climático, la sustentabilidad es una prioridad y su evaluación es vista como un procedimiento directo para la toma de decisiones.

Las evaluaciones de la sustentabilidad han registrado programas exitosos, sin embargo, han demostrado que tienen problemas para mantener los impactos deseados, se ha requerido evaluar su implementación y resultados durante periodos prolongados. El realizar una evaluación de impacto para conocer a través del tiempo la efectividad del programa considerando las cambiantes condiciones es realmente costosa (Kamijo & Haung, 2016). Otro punto es la complejidad de evaluar impactos entre las interacciones con sistemas dependiendo el marco seleccionado (Wu & Ma, 2019). El marco conceptual varía dependiendo de los elementos, que pueden seleccionarse tres, cuatro o cinco elementos, entre los que se encuentran el medio ambiente, la economía, lo social, lo institucional y la cultura, la definición del marco marca la asignación de recursos (Julnes, 2019).

La sustentabilidad y la evaluación de la sustentabilidad son analizadas en términos de procesos contra los resultados, en términos de procesos vistos como sistemas que interactúan con otros sistemas. El enfoque en el proceso permite disminuir la importancia de los resultados e impactos, más bien con la evaluación sistemática de los resultados e impactos que la evaluación puede contribuir a mejorar la gestión de los procesos.

Otro desafío es orientarse a los aspectos técnicos para apoyar la sustentabilidad, y abandonar el grado en que los programas de sustentabilidad son beneficiosos para la comunidad (Mischen et al., 2019). Los objetivos de desarrollo deben ser determinados por cada generación, lo que lleva al desafío que los evaluadores sirvan al interés público, desde la óptica táctica los evaluadores tendrán el reto de apoyar a los interesados a ubicar las compensaciones entre los sistemas ecológicos, sociales y económicos, y con una óptica estratégica los evaluadores enfrentan las acciones que orientan la visión a largo plazo.

Los paradigmas pueden priorizar diferentes intereses, el paradigma denominado “ecológico superficial” prioriza el desarrollo económico, con una mínima degradación ambiental y social y el paradigma “verde profundo” el cual prioriza el medio ambiente y la cohesión social con respeto a las ganancias económicas. El debate es la selección del paradigma permita la compensación de la sustentabilidad entre satisfacer las necesidades actuales contra las futuras.

El presente estudio analiza cómo la sustentabilidad se ha manejado a través de acciones como declaraciones, marcos, herramientas y sistemas con el propósito de evaluar e informar sistemáticamente el progreso y compromisos del DS de las IES. En la literatura se plasmó que la evaluación está definida por diversas realidades, fines, escenarios, actores y herramientas. Las IES deben definir la función en la que deben evaluarse considerando entre otros su objetivo, complejidad y recursos existentes, lo que definirá la elección de la herramienta de evaluación a utilizar. La evaluación se lleva a través de las etapas de desarrollo, selección e implementación, realizando un análisis crítico para el estado de arte de sustentabilidad se puede observar que mientras para Gibson la efectividad de la toma de decisiones del sistema de evaluación está definido en la manera en cómo participan los actores en el proceso de indicadores; para Hák et al., Mori & Christodoulou y Turcu falta el marco conceptual para el desarrollo de indicadores; para Mascarenhas et. al. y Verma y Raghubanshi lo critico está en la etapa de desarrollo y selección; para Cloquell et al. (2006) y Donnelly et al. (2007) está en la complejidad de la selección debido a un número grande de indicadores. Sin embargo, también podemos observar que no se puede definir la complejidad de una manera tan simple y para poder analizar desde otra perspectiva es que utilizamos la teoría general de sistemas, que se encarga de una integración del mayor número de variables consideradas por los autores enunciados y de herramientas multicriterio como el AHP que permite jerarquizar los criterios asociados a los parámetros considerados.

Se reconoce que cada evaluación es única y se define un marco y situación particular para realizarla. Se considera el DCE para la creación de dichas condiciones marco esta desde el ámbito legal, formativo y normativo. Desde el punto de procesos fortalece las etapas de desarrollo, selección e implementación y desde la óptica de su utilización se debe generar marcos claros, simples, robustos para el adecuado manejo de los indicadores. Entre los diversos autores consultados en relación a la sustentabilidad en las IES con óptica en DCE se encontró que Fleming y Easton manifiestan la falta de evaluación y su mala calidad; Chen enfatiza problemas en la etapa de implementación del DCE; Wade y Kallemeyn manifiesta los beneficios del DCE en la etapa de desarrollo; Levine et al., evalúan estrategias para fortalecer el DCE en programas de investigación; Mahato et al., recomienda sinergia entre la gobernabilidad y el DCE; Sutter et al. (2024) señalan el perfeccionamiento de habilidades adquiridas entre las competencias de la educación formal y las experiencias de la vida real. La evaluación es incongruente si no es capaz de crear y mantener procesos que generan acciones sustentables para gestionar recursos y llevarla su práctica a un hábito. El presente análisis está definido en términos de procesos con una visión sistémica que permite disminuir la importancia de los resultados aislados y puede contribuir a mejorar la gestión de los procesos sustentables.

Finalmente, entre los debates de la evaluación de la sustentabilidad la revisión bibliográfica apunta que existen problemas en los programas, entre ellos mantener los impactos deseados por lo que se requiere evaluar su implementación, debe realizarse una evaluación de impacto para medir la efectividad de los resultados por periodos prolongados, se aconseja seleccionar de 3 a 5 criterios, así disminuir el número de indicadores, dadas las interacciones entre los sistemas. De la misma manera, en aspectos técnicos se encuentran las siguientes consideraciones: definir el grado en que los programas benefician a la comunidad; reflexionar que los objetivos de DS se determinan por cada generación; valorar que los evaluadores deben compensar entre los sistemas con óptica a largo plazo; priorizar entre paradigmas como “ecológico superficial” o “verde profundo”.

Metodología

Para identificar las barreras de la evaluación de la sustentabilidad se propone un marco con los métodos Delphi y AHP (Alshehri et al., 2015) (Kim et al., 2013) (Karam et al., 2021) (Van Nguyen et al., 2023) (Zhang & Lam, 2019). La técnica Delphi es aplicada para consultar a expertos en un tema específico y poder consensuar las ideas y opiniones sobre un tema específico, utilizando un cuestionario estructurado que ayuda a enfocarse en el problema (Min, 2016). La técnica AHP es el proceso de jerarquía analítica en el que se establece las prioridades de un marco establecido (Alshehri et al., 2015).

En este estudio, el método Delphi se utiliza para desarrollar el modelo del sistema de sustentabilidad de los principales criterios y sus indicadores. Se utiliza un enfoque de empleo AHP para determinar lo crítico entre los criterios e indicadores de la implementación del modelo de sustentabilidad. Se determinaron los pasos en etapas, en la primera de planeo la encuesta, diseño del cuestionario y estructura del panel de expertos. En la segunda se seleccionaron criterios e indicadores a través del uso del método Delphi. En la última etapa para conocer la importancia de cada criterio e indicador, se utilizó el método AHP.

En la primera etapa comprende la planeación de encuestas, el diseño de encuestas y la estructura del panel de expertos. Bajo el objetivo de evaluar la sustentabilidad en las IES se revisó la literatura para encontrar un conjunto relevante de criterios e indicadores y clasificarlos bajo los principios que manejan las herramientas de evaluación de la sustentabilidad. Los criterios cayeron dentro de los límites del sistema de evaluación de la sustentabilidad de las IES.

Los cuestionarios se diseñaron para que los encuestados evaluaran la sustentabilidad en la IES definiendo criterios e indicadores. Antes de cerrar la encuesta se les solicito a los expertos emitieran observaciones que permitieron perfeccionar el trabajo.

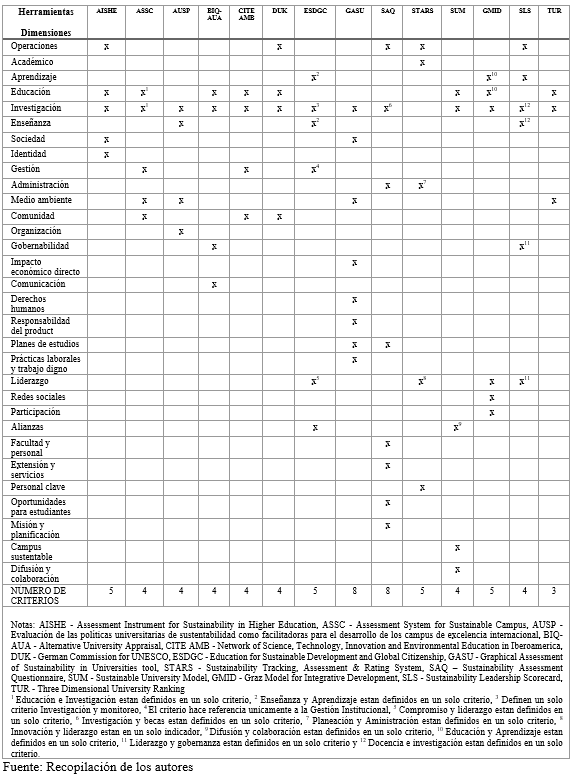

La estructura del panel de expertos se conformó para poder reflejar los puntos de vista y opiniones. Se invitó a los expertos a participar en la encuesta que tenía experiencia en el campo de la sustentabilidad y otros temas sobre gestión de residuos, regulación ambiental y campus verde, que correspondía a los límites del sistema de la evaluación del estudio. Los expertos fueron seleccionados con diversa formación académica provenientes de las facultades de la institución a nivel nacional en áreas de ingeniería, física, matemáticas, nuevas tecnologías, ciencias médicas y biológicas, y sociales, así como una sólida experiencia laboral en el gobierno y la industria (Tabla 2).

Tabla 2.

Características del grupo de expertos (N)

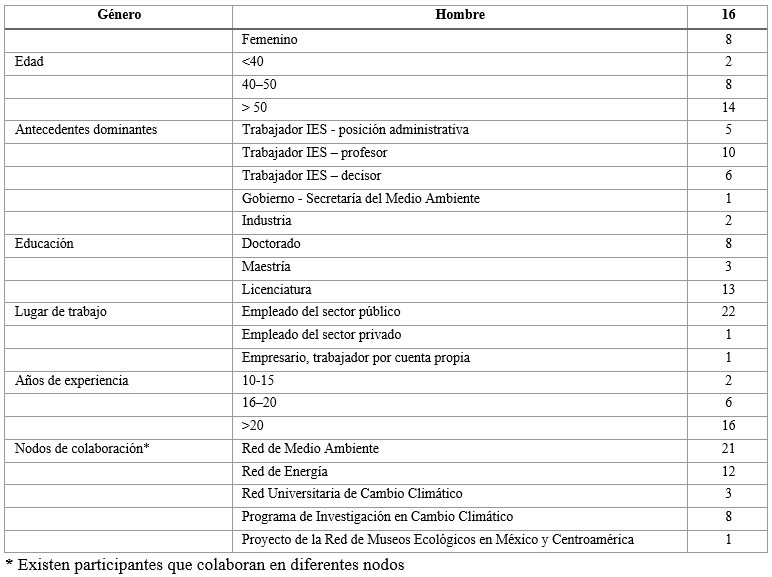

En la segunda etapa se obtuvieron los resultados por consenso, los pasos a realizar fue tener rondas de consulta, para lo cual se invitó a cada experto vía correo electrónico para sus respuestas, posteriormente el procesamiento estadístico es analizar el coeficiente de variación (CV) para las encuestas y la relación de validez del contenido (CVR), se valora detener encuestas adicionales cuando el valor de CV es menor de 0.5 y se estima un nivel adecuado de evaluación para CVR cuando el valor es mayor a 0.29.

Donde: CV relación de la desviación estándar

CVR media

Ne número de expertos en encuestas que indican que un factor o elemento es esencial

N número total de expertos en encuestas.

Se encuestaron dos veces para determinar los criterios para priorizar la sustentabilidad en los campus de la IES. La determinación de indicadores se realizó con la consideración que existe un conjunto de más de 100 indicadores, los expertos decidieron que debía seleccionarse una serie de los mejores según los criterios, para lo cual deben cumplir las siguientes condiciones:

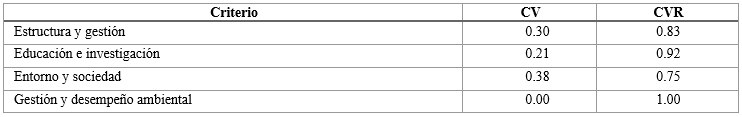

Los 24 expertos participaron en la primera ronda de Delphi, los resultados se integraron en el cuestionario utilizado en la segunda ronda. Se les informó a los expertos de los resultados preliminares y de su posición para aceptar o reevaluar la encuesta. La participación en la segunda ronda de los 24 expertos permitió la selección de criterios e indicadores. Los resultados de CV y CVR de los criterios se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3.

Resultados CV y CVR de los criterios de evaluación final

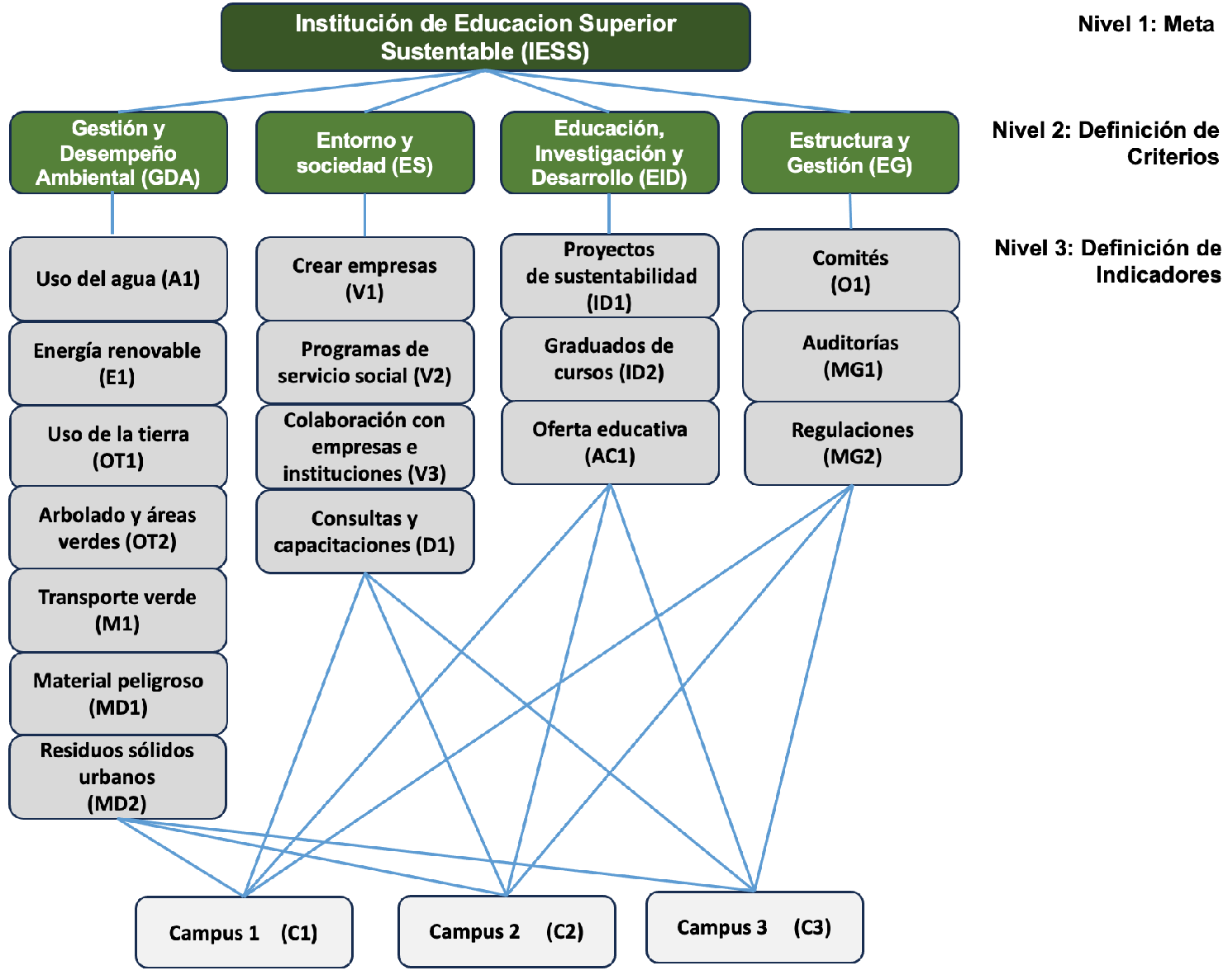

Los criterios se seleccionaron con base en el principio de que son independientes entre sí, pero corresponden al objetivo de evaluar la sustentabilidad, se categorizaron en cuatro criterios y 17 indicadores. En la Figura 1 se muestra la estructura del modelo de jerarquía para la decisión de la gestión sustentable, en la cual se muestran los niveles de decisiones, el objetivo, los criterios e indicadores.

Figura 1. Modelo de jerarquía de decisión para el estudio APH para una Institución de Educación Superior Sustentable IESS

Las herramientas de evaluación consideran que las IES establecen su quehacer mediante la declaración de su misión, visión y objetivos establecen dentro de su gestión estructuras de incentivos y procesos organizacionales que les permita la toma de decisiones (Shuqin et al., 2019). Las IES requieren desarrollar la sustentabilidad del campus con la robusta cooperación entre las áreas que permitan la cooperación de recursos humanos y de la academia, así como la integración de recursos materiales y financieros. El diseño de las estructuras implica gestión, reglas y regulaciones que permitan la transformación (Tan et al., 2014).

La estructura dentro de la IES que se encarga de las tareas concretas del trabajo de la construcción de un campus sustentable debe ser la Coordinación General de Sustentabilidad que da cumplimiento institucional de los compromisos establecidos para el desarrollo sustentable, permite la articulación entre la sociedad con la naturaleza (Alghamdi et al., 2017).

Se requiere diseñar desde la alta dirección la gestión de reglas, y regulaciones que se orienten a la conversión sobre energía y recursos (Alghamdi et al., 2017). Las IES deben diseñar e implementar mecanismos de gestión que incluyan planes a mediano y largo plazo que estén alineados a las normas y reglamentos, la creación de instancias sobre el uso de energía y agua deben regular las operaciones y efectuar auditorias como mecanismos de control y cumplimiento normativo para dar transparencia a sus operaciones y reportar el estado de eficacia (Shuqin et al., 2019). Las IES pueden apoyarse en la aplicación de la norma de gestión ambiental ISO 14001 (Alghamdi et al., 2017).

El análisis para la construcción de un sistema de evaluación arrojo para el Criterio I “Estructura y Gestión” los siguientes indicadores: I.1 Comités, I.2 Auditorías, y I.3 Regulaciones.

La educación e investigación son pilares en las IES ellas definen la cultura del campus, por ello evaluar el progreso y sus implicaciones permitirán establecer el rumbo de una educación e investigación científica verde. (Shuqin et al., 2019). La academia es un punto estratégico en las IES en las cuales se crea y consume conocimiento, esta cultura del campus nos permitirá impulsar una educación verde, se utilizará para evaluar el progreso y la implementación de la educación verde, la investigación y la formación de los recursos de la academia (Alghamdi et al., 2017).

La educación con perspectiva de sustentabilidad se usa con la finalidad de medir la eficacia de programas académicos y la existencia de estímulos orientados a la sustentabilidad. Las IES cuentan con una proporción de programas de licenciatura o posgrado en sustentabilidad con respecto del total de los programas, la proporción está en función de la situación de la definición de sus marcos educativos de sustentabilidad. En cuanto a la investigación la proporción debe estar en función de las políticas y logros que tengan en relación de la investigación en las áreas de sustentabilidad (Alghamdi et al., 2017).

La educación verde establece que las IES deben contar con cursos y programas orientados a la sustentabilidad para lo cual las IES deben de contar con las instalaciones, así como de los estímulos que permitan reforzar la gestión. (Shuqin et al., 2019). La formación de recursos es vital por lo que la proporción de estudiantes en cursos en sustentabilidad que se oferta en los diferentes niveles, de pregado y grado, respecto de la matrícula total, son indicadores que su programación está definida de conformidad con los objetivos que se han establecido a nivel institucional. (Shuqin et al., 2019).

La investigación en áreas de la sustentabilidad estable su gestión en función de los logros y las políticas que se establece para apoyar la investigación verde. Para evaluar los progresos se tiene la proporción de proyectos de investigación en sustentabilidad respecto del total de los proyectos, los valores son diversos dependiendo de lo programático presupuestal de las IES (Shuqin et al., 2019).

Otra de las acciones es la capacitación, dentro de las cuales puede desarrollarse seminarios, concursos u otras actividades de promoción de un campus sustentable para atraer la atención a la institución y la financiación del gobierno (Shuqin et al., 2019). Las IES requieren crear atmosferas de campus sustentables lo que implica iniciativas de capacitación, cursos, seminarios entre otras para promocionar actividades que puedan crear atención y financiación en temas de sustentabilidad, así como la creación de asociaciones, concursos y redes que permitan comprender las iniciativas actuales en relación a las humanidades verdes (Alghamdi et al., 2017).

El análisis para la construcción de un sistema de evaluación arrojo para el Criterio II “Educación, Investigación y Desarrollo” los siguientes indicadores: II.1 Proyectos de sustentabilidad, II.2 Graduados de curso, y II.3 Oferta educativa.

Las IES han desarrollado proyectos de ahorro de energía y recursos, lo que implica la transformación de edificios con enfoque energético, de suministro de agua y manejo de tóxicos, con la finalidad de modernizar aparatos que permitan el ahorro de agua, iluminación de bajo consumo, trasporte verde (Alghamdi et al., 2017).

Las IES deben establecer controles que permitan conocer la tasa de ahorro de energía con respecto del total de energía consumida; cantidad de agua que se consume y evaluar el efecto de dispositivos ahorradores, así como un seguimiento en los principales espacios como baños, espacios deportivos y comedores; respecto a los suelos debe reducirse la superficie edificable para conservar áreas verdes; en cuanto a residuos podemos aspirar a aumentar y promover el compostaje, reducir materiales de papel, aumentar el reciclaje de residuos electrónicos así como el correcto manejo de residuos peligrosos (Alghamdi et al., 2017).

Las declaraciones de sustentabilidad han sido adoptadas a muchos de los estatutos por las IES con la finalidad de consolidar proyectos de ahorro de energía y recursos, para materializar los objetivos de sustentabilidad deben aportar financiación a dichos proyectos como las siguientes estrategias (Shuqin et al., 2019):

El análisis para la construcción de un sistema de evaluación arrojo para el Criterio III “Gestión y Desempeño Ambiental” los siguientes indicadores: III.1 Uso del agua, III.2 Energía renovable, III.3 Uso de la tierra, III.4 Arbolado y áreas verdes, III.5 Transporte verde, III.6 Material peligroso, y III.7 Residuos sólidos urbano.

Las diferentes actividades de las IES tienen un alcance social que se relacionan con la interacción con el exterior entre la comunidad local, la evaluación de alcance social se encuentra el apoyo del gobierno, la vinculación y establecimiento de proyectos de colaboración con empresas, IES e institutos de investigación, así como actividades en las cuales los estudiantes realizan prácticas comunitarias o servicio social comunitario definido en los diferentes programas sustentables (Alghamdi et al., 2017).

Las IES desarrollan actividades sociales que se relacionan con la vinculación con el sector productivo, con diversas instituciones de educación o investigación y con la sociedad mexicana, entre las actividades sociales que desarrollan las IES está la creación de empresas para motivar a estudiantes y personal a establecer empresas con enfoque sustentable, otra actividad es la colaboración para intercambiar conocimiento o financiación con empresas e instituciones, en cuanto a la difusión se puede llevar consultas y capacitaciones; finalmente el servicio social es una obligación para alumnos de pregrado por lo que pueden seleccionar la participación en programas sustentables en comunidades rurales. (Shuqin et al., 2019).

Teniendo como objetivo las diferentes actividades sociales actuales, la evaluación del alcance social se relaciona principalmente con la capacitación y consulta en tecnología verde brindada a la comunidad, el apoyo político al gobierno, los proyectos de colaboración entre empresas, universidades e institutos de investigación, así como la participación de los estudiantes (Shuqin et al., 2019).

Los indicadores cubren la cantidad de actividades influyentes para apoyar la formulación de políticas para los gobiernos locales y nacionales, la participación en la compilación de estándares y directrices, la cantidad de premios provenientes de la colaboración efectiva entre industrias, universidades e institutos de investigación, y la proporción de las universidades que tienen estudiantes participan en actividades sustentables en comunidades o ciudades (Shuqin et al., 2019)

El análisis para la construcción de un sistema de evaluación arrojo para el Criterio IV “Entorno y sociedad” los siguientes indicadores: IV.1 Crear empresas, IV.2 Programa de servicio social, IV.3 Colaboración con empresas e instituciones, y IV.4 Consultas y capacitaciones.

En la tercera etapa se seleccionó Analytic Hierarchy Process (AHP) con la finalidad de proporciona un enfoque sistemático para medir intangibles y modelar problemas de decisión complejos con estructuras jerárquicas (Saaty, 1977).

La utilización del AHP es descomponer la problemática de medir el grado de sustentabilidad en diferentes niveles de jerarquía, donde el nivel superior representa el objetivo general que los decisores consideran prioritario, el segundo nivel corresponde a los criterios para la evaluación de dicho objetivo, los niveles inferiores son determinados por los indicadores que se estén evaluando.

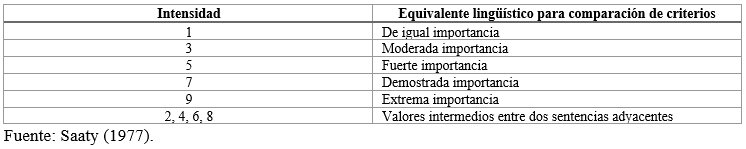

En AHP, un problema complejo se descompone en decisiones que pueden ser comparadas las prioridades o el desempeño de los elementos que lo integran por nivel por pares, utilizando la escala fundamental de 9 puntos de Saaty que se muestra en la Tabla 4 (Saaty, 1977).

Tabla 4.

Intensidades de importancia relativa por comparación de pares

Las prioridades miden los intangibles en términos de su importancia relativa para los criterios con respecto a la meta, o preferencia relativa para los indicadores con respecto a un criterio dado, lo que hace que AHP sea autónomo a través de su capacidad para determinar los pesos de los criterios (Promentillaa et al., 2018).

El AHP es una teoría de medición para establecer las prioridades de la jerarquía y la consistencia de los datos de juicio proporcionados por el grupo de encuestados (Windt & Saaty, 1980).

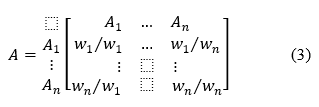

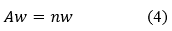

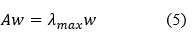

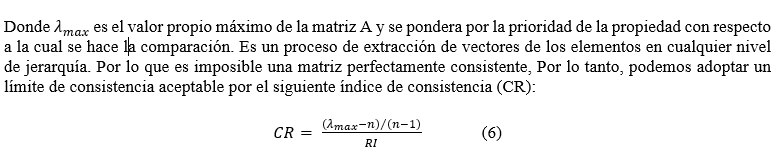

Para calcular las prioridades, se establece la premisa de medir a partir de comparaciones, específicamente comparaciones por pares. Supongamos que tenemos n objetos  y cuyo vector de pesos correspondiente es determinado por

y cuyo vector de pesos correspondiente es determinado por

Formemos la matriz de comparaciones por pares de peso

Observamos que podemos recuperar la escala de pesos w1, .. ., wn multiplicando A o a la derecha por w, obteniendo nw, y luego resolviendo el problema de valores propios:

donde n es el valor propio más grande de A. En general, no conocemos las proporciones , generalmente no son conocidas, pero se estiman de ellas a partir de datos, experimentos o opinión de expertos. Provocar un juicio e introducir automáticamente su recíproco en la posición de transposición, lo que conduciría a perturbaciones a A en el valor propio de A. Para obtener una estimación de los pesos w, el problema puede ser resuelto mediante

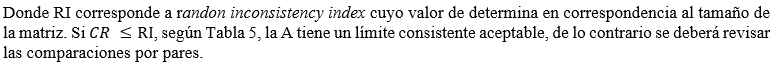

Tabla 5.

Indice Aleatorio

La práctica en el uso del método AHP hace que las personas puedan comprender las influencias, han desarrollado capacidades para capturar la importancia haciendo juicios de comparación por pares en una matriz que es el principal vector o en el modelo jerárquico compuesto por varias matrices de comparación por pares.

El procedimiento tiene la cuantificación de sus preferencias como la relación con la realidad y la apreciación de los expertos, existe el debate entre posiciones que pueden razonar y analizar de manera juiciosa o actuar de manera intuitiva o emocional, así como su cuantificación mediante una escala. La toma de decisiones racionales es un talento en el que implementamos las ideas en el mundo real, existirán riesgos y resistencia en cualquiera de los tipos de decisiones que implementemos -normativa o descriptiva- (Whitaker, 2007).

Una buena elección depende que tan bien conocemos las alternativas sustentables en comparación entre ellas y la manera de clasificarlas para ingresarlas al modelo o colocarlas fuera de la colección, el inconveniente es un conocimiento limitado que no permita la estabilidad de las elecciones, dado que priorizamos las ideas en conjuntos de comparaciones pares, se debe vigilar que los criterios intangibles sean mediciones reales que puedan ser usadas con precisión. La estabilidad del resultado es mediante el análisis de sensibilidad para conocer las perturbaciones en los juicios.

Las consideraciones éticas sobre el trabajo es cuando alguien usa el proceso sin conocimientos y compresión adecuados podría obtener respuestas que puedan validarse contra la observación (Whitaker, 2007). La toma de decisiones es necesario el conocimiento informado en el tema de sustentabilidad, de lo contrario, la estructura del modelo puede no tener éxito y la comparación de los elementos pueden carecer de precisión. La toma de decisiones grupales tiende a mejorar los resultados, por la razón de compartir un amplio conocimiento y provocar sinergías en los debates que conducen a una retroalimentación en el modelo y los juicios que conducen a decisiones mejoradas.

Resultados y discusión

En el estudio se evaluaron los criterios e indicadores de sustentabilidad utilizando AHP de una IES mexicana, la cual su participación está conformada en tres campus que definen la toma de decisión sobre el desempeño de la sustentabilidad. Esta evaluación utilizó el método de AHP para determinar las ponderaciones de los principales niveles de sustentabilidad de sus campus. La evaluación a los grupos de expertos nos permite obtener las ponderaciones de los criterios e indicadores, los resultados fueron transferidos a una hoja de cálculo con la finalidad de describir la importancia relativa de los principales factores de sustentabilidad para cada una de los campus representadas por campus Norte DF C1, Centro DF C2 y Pachuca C3.

Esta jerarquía se basa en el grado de desarrollo de sustentabilidad expresado en cuatro criterios: gestión y desempeño ambiental (GDA), entorno y sociedad (ES), educación, investigación y desempeño (EID) y estructura y gestión (EG). Cada uno de los criterios tienen a su vez indicadores que son eventos que pueden presentarse. Dada la naturaleza de la información sobre los planes de la institución para la asignación de sus recursos para el desarrollo de sustentabilidad, las opciones reales son mencionadas por letras y números que no corresponden en ningún orden a los elementos enumerados anteriormente.

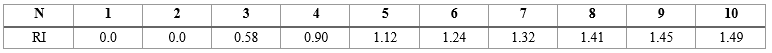

Figura 2. Esquema general para la aplicación de la técnica AHP de acuerdo a los cuatro criterios y sus 7,4,3,3 indicadores respectivamente. Donde se resalta la matriz de relevancias globales Mf

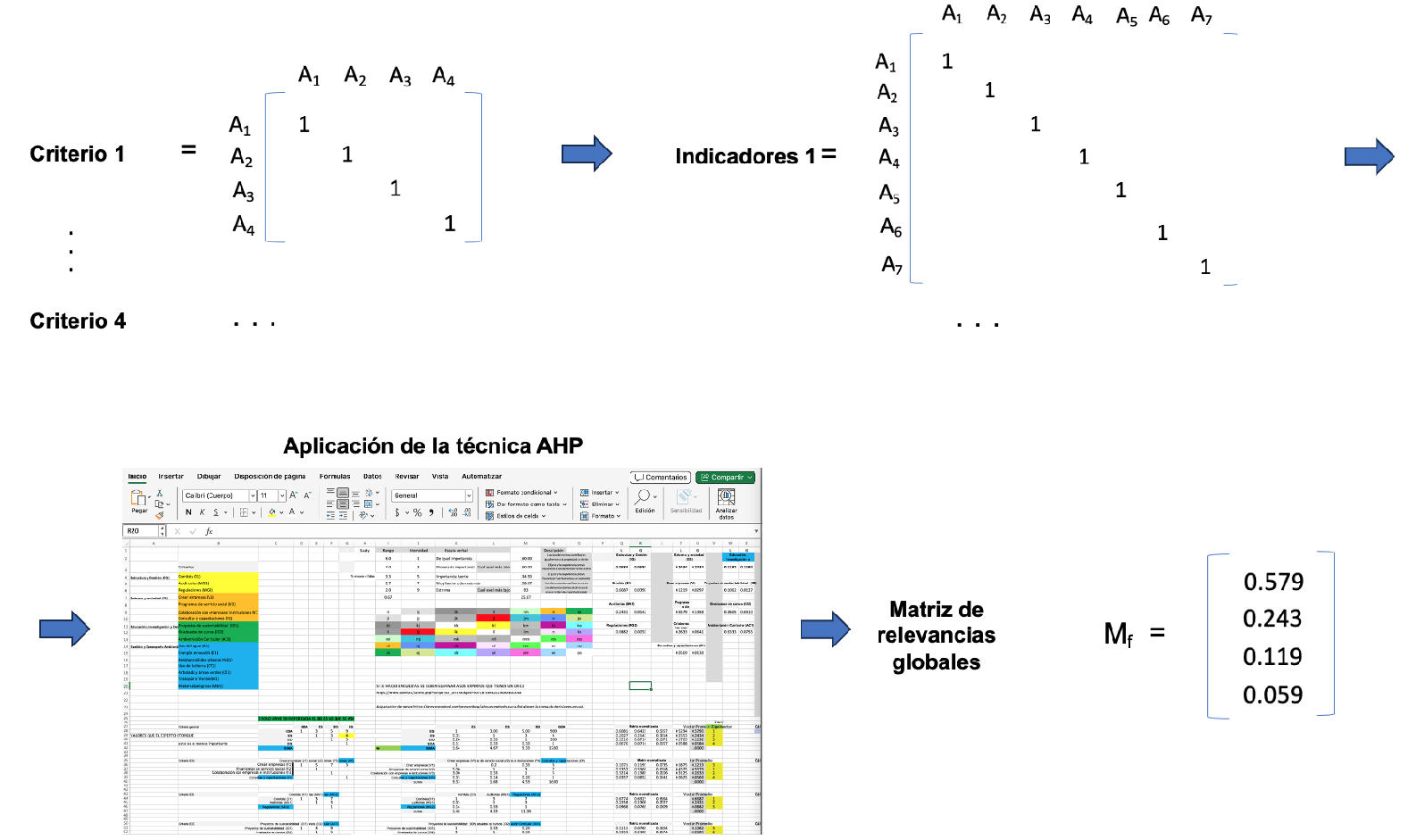

Los resultados a través de decisiones expertas, define cinco matrices por pares para el objetivo y los criterios. La matriz de evaluación AHP para los principales criterios de sustentabilidad se describe en la Tabla 6, que determinó los pesos de los factores principales.

Tabla 6.

Matriz de evaluación de AHP con respecto a los principales criterios de sustentabilidad

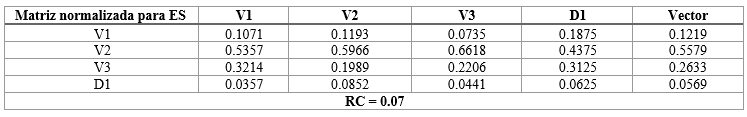

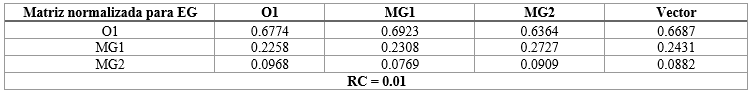

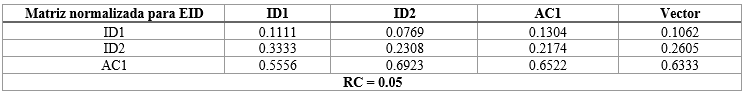

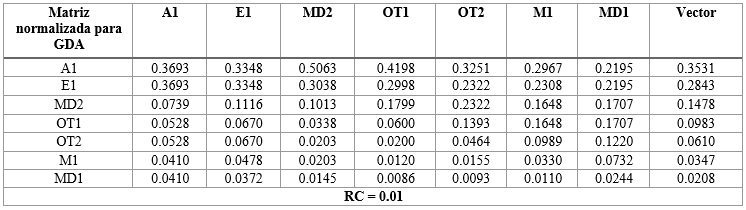

Posteriormente se describen cuatro matrices de evaluación AHP para los cuatro criterios en los que se evalúo la sustentabilidad de los campus de la IES (Tablas 7, 8, 9 y 10)

Tabla 7.

Matriz de evaluación de AHP respecto al criterio Entorno y Sociedad (ES)

Tabla 8.

Matriz de evaluación de AHP respecto al criterio Estructura y Gestión (EG)

Tabla 9.

Matriz de evaluación de AHP respecto al criterio Educación, Investigación y Desarrollo (EID)

Tabla 10.

Matriz de evaluación de AHP respecto al criterio Gestión y Desempeño Ambiental (GDA)

Se determinó la correspondencia de cada matriz consistentemente aceptable.

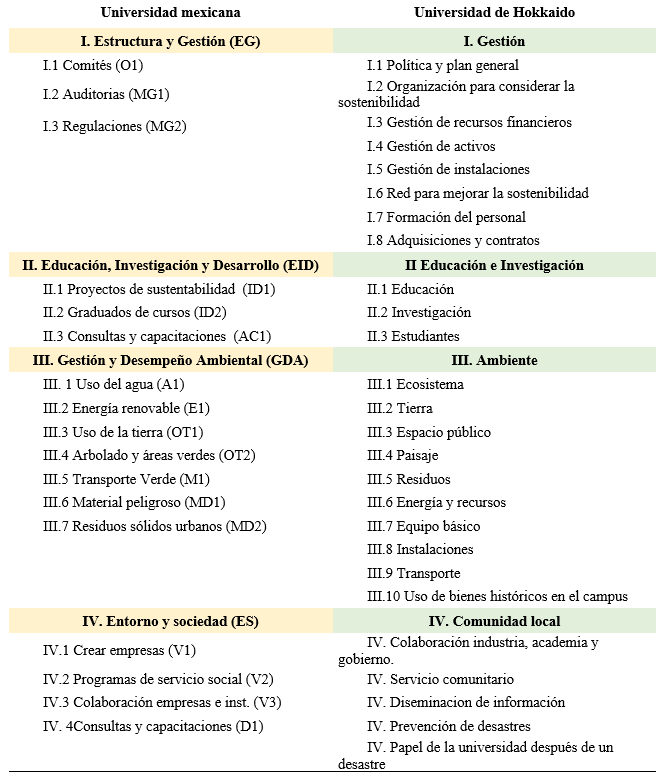

Se puede considerar que diversas IES gestionan la sustentabilidad sobre marcos comunes, lo que se ve reflejado en la literatura considerada, donde se puede destacar que la evaluación de la sustentabilidad de las IES se agrupa en denominadores comunes identificados con estas cinco áreas. Las IES utilizan un marco que les permitan mejorar el rendimiento de la sustentabilidad y que incluyan aspectos propios de la IES. La Universidad de Hokkaido evalúa cuatro dimensiones 1) gestión, 2) educación e investigación, 3) comunidad local y 4) ambiente (Hokkaido University, 2023), la Universidad de Montreal evalúa su sustentabilidad en cuatro dimensiones 1) planificación y gestión, 2) enseñanza e investigación, 3) operaciones, y 4) compromiso social (Montreal University, 2020). Cada IES enfrenta diferentes desafíos y cada IES, considera aspectos endógenos y exógenos, lo cual permite adaptar su propia herramienta a sus particulares necesidades basada en el marco propuesto (Figura 2).

Figura 3. Criterios e indicadores utilizados por la Universidad de Hokkaido y la IES mexicana.

Figura 3. Criterios e indicadores utilizados por la Universidad de Hokkaido y la IES mexicana.

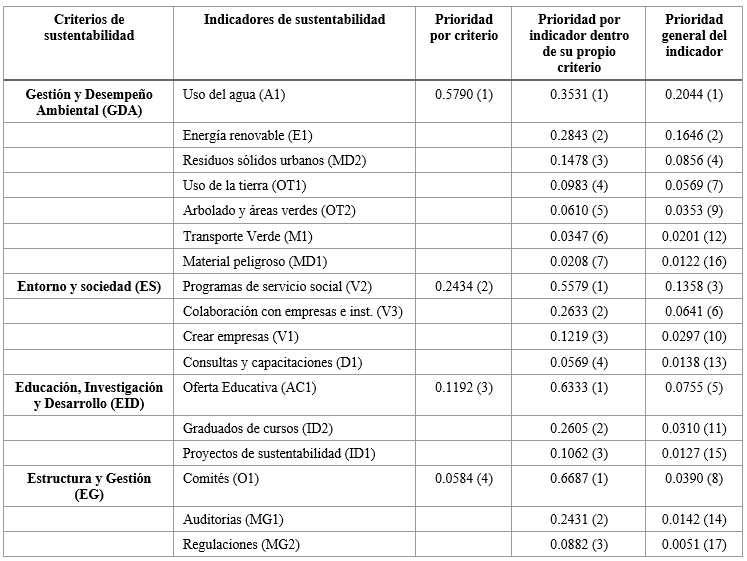

Como se ve en la Tabla 11, el criterio gestión y desempeño ambiental (GDA) es el factor principal más importante y el criterio menos importante es estructura y gestión (EG). El comportamiento del sistema de evaluación de la sustentabilidad es el siguiente:

Tabla 11.

Ponderación prioritaria de criterios e indicadores de sustentabilidad con respecto a los campus. En la tabla se presenta el criterio por prioridad indicado entre paréntesis en la tercera columna, de la misma manera también los indicadores en la quinta columna.

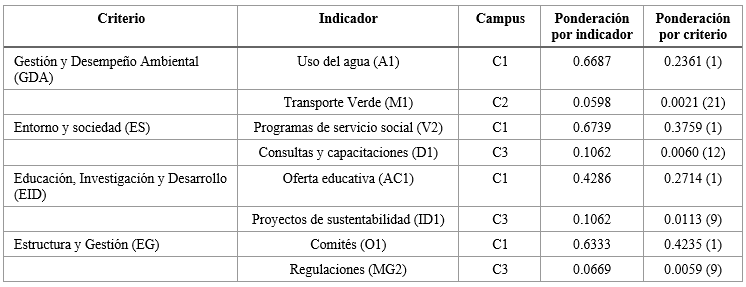

En la Tabla 12, se describe el comportamiento de cada criterio respecto del mayor y menor desempeño de los indicadores o alternativas en cada uno de los campus:

Tabla 12.

Pesos para criterios de sustentabilidad con respecto a su importancia. En la tabla se presenta por prioridad los criterios pertenecientes a cada campus indicado entre paréntesis en la quinta columna.

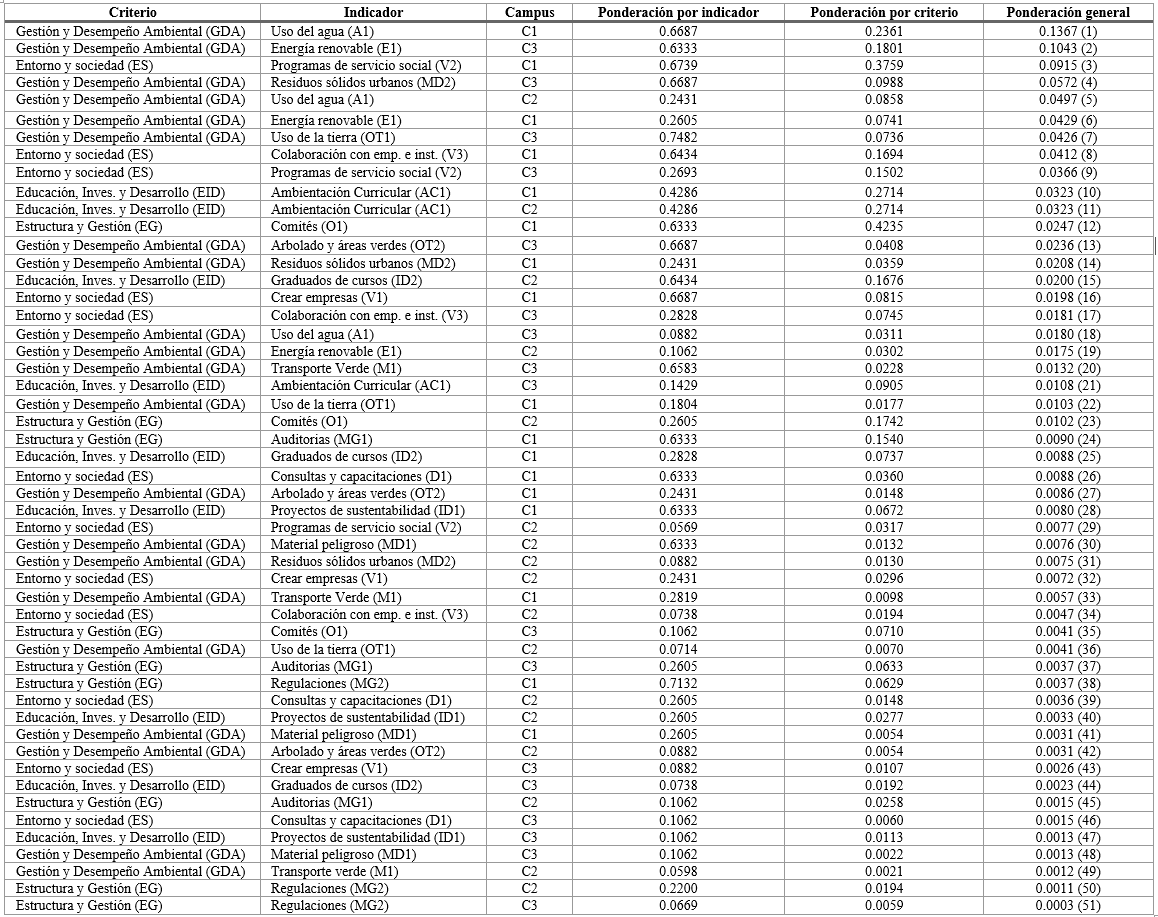

En la Tabla 13, se enuncian las ponderaciones globales de la sustentabilidad con respecto a su importancia, identificando los puntos favorables, así como los puntos críticos que afectan de manera global la sustentabilidad de la institución. Entre los resultados favorables del sistema encontramos: 1) el criterio de Gestión y Desempeño Ambiental (GDA), en la alternativa del uso del agua en el campus C1, 2) criterio de Gestión y Desempeño Ambiental (GDA), en la alternativa de Energía renovable (E1) para el C3; y 3) en el criterio Entorno y sociedad (ES), en la alternativa Programas de servicio social (V2) en el campus C1.

Tabla 13.

Pesos globales de sustentabilidad con respecto a su importancia. En la tabla se presenta la prioridad general del sistema indicado entre paréntesis en la sexta columna.

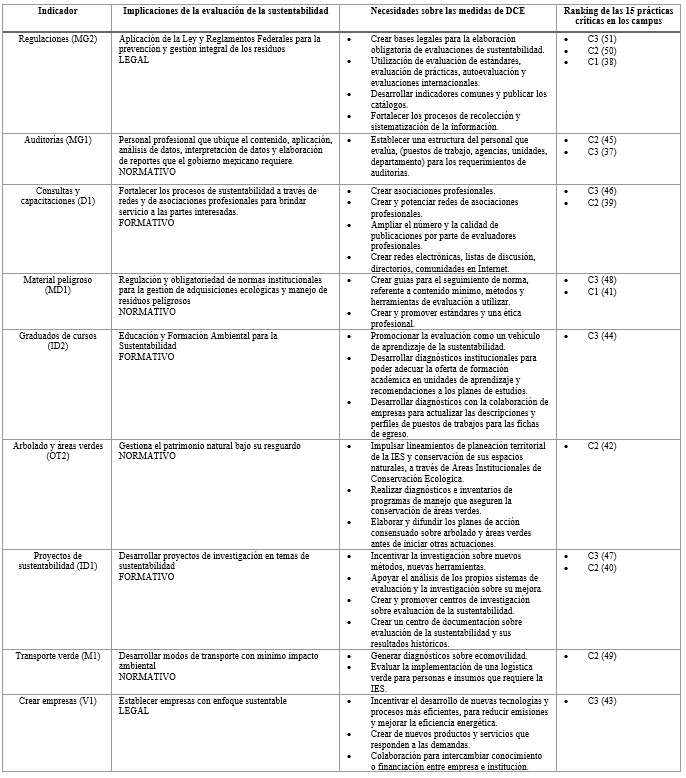

Se presenta las capacidades de evaluación que debe presentar la IES para crear las condiciones marco sustentables en el ámbito legal, formativo y normativo. La evaluación de la sustentabilidad permitió medir las acciones que identifican como importantes a cada campus, el DCE va más allá de la evaluación de indicadores, se focaliza en la comprensibilidad. En la Tabla 14 se identifican las acciones que deberá realizar el personal con las habilidades evaluativas específicas, se deberá preparar a futuro la planeación para la asignación de recursos y poder realizar las evaluaciones particulares.

Tabla 14.

Implicaciones de la evaluación de la sustentabilidad y medidas del DCE

Se considera el uso de métodos de toma de decisiones de criterios múltiple, como el AHP, para modelar y resolver una simplificación de problemas reales. El método AHP presenta limitaciones para modelar proyectos a evaluar con un gran número de alternativas y criterios; cuando no existen criterios independientes, relaciones entre alternativas que incluyen dependencia, inclusividad, exclusividad y obligación de considerar dos alternativas; también en la selección obligatoria de un proyecto en la clasificación final. El presente trabajo asume la existencia de inconvenientes en el uso de características jerárquicas, las dificultades en la gestión de la evaluación de la sustentabilidad pueden mejorarse mediante el uso de formas más complejas utilizando estructuras funcionales y de matriz. Existe la necesidad de tener un análisis de sensibilidad basado en motivos sólidos, no en preferencias, para no alejarse de la realidad, lo que también de alguna forma define las limitaciones del método AHP.

Finalmente, la IES debe implementar la creación de una estructura orgánica de gestión de la sustentabilidad para que se pueda adoptar el sistema de evaluación de la sustentabilidad como herramienta de planeación, con orientación de las medidas de austeridad y uso eficiente de recursos en los rubros de agua, energía, patrimonio natural y arbolado, áreas protegidas, edificaciones sustentables, residuos y emisiones, compras verdes, movimiento y transporte. En la actualidad las IES encuentran barreras como recursos finitos, regulaciones e influencia y control de las partes interesadas, por lo que en futuros estudios sobre la construcción de sistemas de evaluación de la sustentabilidad deberían crearse las condiciones marco considerando el DCE y con el apoyo de la tecnología para desarrollar métodos que sean capaces de representar la realidad con precisión.

Conclusiones

La creación del sistema de evaluación de la sustentabilidad requiere la construcción de la relación entre los evaluadores y los profesionales del tema de sustentabilidad que conducen a la toma de decisiones y el significado, en el presente estudio se reforzaron canales para poder negociar conjuntamente, permitiendo avanzar en la evaluación y en la iniciativa del DCE en condiciones limitadas de recursos y capacidad de evaluación.

El uso de Delphi y AHP demostró que son herramientas eficientes para la toma de decisión, priorizando los criterios e indicadores más representativos para el desarrollo de campus verdes en México. La evaluación participativa logró el objetivo de priorizar los rubros de desempeño para una institución sustentable. Los métodos Delphi y AHP han podido verificar las percepciones de 24 expertos en criterios cuantificables. El método Delphi promovió de manera anónima que los encuestados compartieran sus opiniones de manera libre. El método AHP transformó las opiniones en priorización de criterios e indicadores sobre sustentabilidad. La participación de los 24 expertos se conservó en las dos rondas, así como la recolección de información que podría ser de interés para análisis futuros.

Cabe señalar que, dentro de los inconvenientes, el panel de expertos utilizo consideraciones para modelar el sistema dado el amplio conjunto de indicadores, así como contener la mayor información del conjunto inicial de indicadores. Es recomendable el uso de formas más complejas utilizando estructuras funcionales y de matriz que representen con mayor precisión la realidad.

Los resultados sobre los criterios de sustentabilidad demuestran el interés de las IES sobre su responsabilidad, propósito y alcance con respecto a la sustentabilidad, lo que sugiere criterios que deben considerarse para que la evaluación de la sustentabilidad puede ser utilizada como aprendizaje institucional y de manera paralela para el desarrollo de la capacidad. Como resultado, la gestión y desempeño ambiental (GDA) un aspecto esencial en el estudio. El enfoque se centra en la prioridad de la IES sobre la aplicación de las reformas en materia de energía y recursos naturales y la aplicación de políticas sobre sustentabilidad. Sin embargo, son críticas las posiciones de entorno y sociedad (ES), educación, investigación y desarrollo (EID) y estructura y gestión (EG). Los resultados globales arrojan que los campus tienen diferentes estadios de sustentabilidad, con estos resultados se establecen estrategias DCE que permiten promover la evaluación de la sustentabilidad como un componente de la gestión institucional y la adopción de la evaluación en una cultura sustentable de la IES.

La aplicación de DCE ayudó que se integren de manera sistémica acciones sustentables en escenarios que requieran los campus o la IES, evaluar de manera intencional con orientación a procesos y prácticas sustentables. Para asegurar la sustentabilidad en la institución, se deben determinar las estrategias de DCE de manera sistémica, considerando las prioridades de las regulaciones y los criterios e indicadores que sean críticos en los campus. Existe un campo para desarrollar futuras investigaciones del DCE en IES sustentables, este estudio evaluativo establece un modelo cuantitativo ejemplar para campus sustentable mexicano.

Referentes Bibliográficas

Abdullah, W. S. (2020). Optimizing social sustainability in walkable university campus: A comparison between the old and new campuses of Sulaimani University. Amazonia Investiga, 9(34), 44–56. https://doi.org/10.34069/AI/2020.34.10.5

Alghamdi, N., den Heijer, A. & de Jonge, H. (2017). Assessment tools’ indicators for sustainability in universities: an analytical overview. International Journal of Sustainability in Higher Education, 18(1), 84-115. https://doi.org/10.1108/IJSHE-04-2015-0071

Alshehri, S.A., Rezgui, Y., & Li, H. (2015). Disaster community resilience assessment method: a consensus-based Delphi and AHP approach. Natural Hazards, 78, 395–416. https://doi.org/10.1007/s11069-015-1719-5

Beynaghi, A., Trencher, G., Moztarzadeh, F., Mozafari, M., Maknoon, R., & Leal Filho, W. (2016). Future sustainability scenarios for universities: moving beyond the United Nations Decade of Education for Sustainable Development. Journal of Cleaner Production, 112(4), 3464-3478. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.10.117

Boyle, R., Lemaire, D., & Rist, R. (1999). Introduction: Building Evaluation Capacity. New Brunswick, NJ, Transaction Publishers

Caeiro, S., Sandoval Hamón, L.A., Martins, R., & Bayas Aldaz, C.E. (2020). Sustainability Assessment and Benchmarking in Higher Education Institutions - A Critical Reflection. Sustainability, 12(2), 543. https://doi.org/10.3390/su12020543

Calder, W., & Clugston, R.M. (2005). Editorial: Education for a Sustainable Future. Journal of Geography in Higher Education, 29(1), 7-12. https://doi.org/10.1080/03098260500030231

Ceulemans, K., Molderez, I., & Van Liedekerke, L. (2015). Sustainability reporting in higher education: A comprehensive review of the recent literature and paths for further research. Journal of Cleaner Production, 106, 127-143. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.09.052

Chen S.Q., Lu M.Y., Tan H.W., Luo X.Y., & Ge, J. (2019). Assessing sustainability on Chinese university campuses: Development of a campus sustainability evaluation system and its application with a case study. Journal of Building Engineering, 24, 100747. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2019.100747

Chen, K.H.J. (2017). Contextual influence on evaluation capacity building in a rapidly changing environment under new governmental policies. Evaluation and Program Planning, 65, 1-11. https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2017.06.001

Clark, I. (2012). Formative Assessment: Assessment Is for Self-regulated Learning. Educational Psychology Review, 24(2), 205-249. https://doi.org/10.1007/s10648-011-9191-6

Cloquell Ballester, V.A., Cloquell-Ballester, V.A., Monterde-Díaz, R., & Santamarina-Siurana, M.C. (2006). Indicators validation for the improvement of environmental and social impact quantitative assessment. Environmental Impact Assessment Review, 26(1), 79-105. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2005.06.002

Cooper, S.M., & Owen, D.L. (2007). Corporate social reporting and stakeholder accountability: the missing link. Accounting, Organizations and Society, 32(7-8), 649-667. https://doi.org/10.1016/j.aos.2007.02.001

Cortese, A.D. (2003). The Critical Role of Higher Education in Creating a Sustainable Future. Planning for Higher Education, 31(3), 15–22.

Daub, C.H. (2007). Assessing the quality of sustainability reporting: an alternative methodological approach. Journal of Cleaner Production, 15(1), 75-85. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2005.08.013

Disterheft, A., Caeiro, S.S., Ramos, M.R., & Azeiteiro, U.M. (2012). Environmental management systems (EMS) implementation processes and practices in European higher education institutions: top-down versus participatory approaches. Journal of Cleaner Production, 31, 80-90. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.02.034

Donnelly, A., Jones, M., O’Mahony, T., & Byrne, G. (2007). Selecting environmental indicator for use in strategic environmental assessment. Environmental Impact Assessment Review, 27, 161-175. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2006.10.006

Dumay, J. (2016). A critical reflection on the future of intellectual capital: From reporting to disclosure. Journal of Intellectual Capital, 17, 168-184. https://doi.org/10.1108/JIC-08-2015-0072

Fleming, M.L., & Easton, J. (2010). Building environmental educators’ evaluation capacity through distance education. Evaluation and Program Planning, 33(2), 172-177. https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2009.07.007

Gamage, P., & Sciulli, N. (2016). Sustainability Reporting by Australian Universities. Australian Journal of Public Administration, 76(2), 187-203. https://doi.org/10.1111/1467-8500.12215

Gibson, R.B. (2013). Why Sustainability Assessment? In Sustainability Assessment: Pluralism, Practice and Progress. Routledge: New York, NY, USA.

Hák, T., Janoušková, S., & Moldan, B. (2016). Sustainable development goals: a need for relevant indicators. Ecological Indicators, 60, 565-573. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.08.003

Hokkaido University (2023). Hokkaido University Sustainability Report 2023. Disponible en: https://www.sustainability.hokudai.ac.jp/wp-content/uploads/2023/12/hokudai_sustaina2023A4fix_en.pdf

Holdsworth, S., & Thomas, I. (2020). Competencies or capabilities in the Australian higher education landscape and its implications for the development and delivery of sustainability education. Higher Education Research & Development, 40(7), 1466-1481. https://doi.org/10.1080/07294360.2020.1830038

Howlett, C., Ferreira, J.A., & Blomfield, J. (2016). Teaching sustainable development in higher education: Building critical, reflective thinkers through an interdisciplinary approach. International Journal of Sustainability in Higher Education, 17(3), 305-321. https://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2014-0102

Ivanchuk, S., Kakhiani, Y., Hryboiedova, T., Bilychenko, H., & Huzii, I. (2024). Policy for the formation of social consciousness during students training in educational institutions: pedagogical aspect. Amazonia Investiga, 13(73), 387-400. https://doi.org/10.34069/AI/2024.73.01.32

Julnes, G. (2019). Evaluating sustainability: Controversies, challenges, and opportunities. In G. Julnes (Ed.), Evaluating Sustainability: Evaluative Support for Managing Processes in the Public Interest. New Directions for Evaluation, 162, 13–28. https://doi.org/10.1002/ev.20361

Kamijo, T., & Huang, G. (2016). Improving the quality of environmental impacts assessment reports: effectiveness of alternatives analysis and public involvement in JICA supported projects. Impact Assessment and Project Appraisal, 34(2), 143-151. https://doi.org/10.1080/14615517.2016.1176402

Karam, A., Hussein, M., & Reinau, K.H. (2021). Analysis of the barriers to implementing horizontal collaborative transport using a hybrid fuzzy Delphi-AHP approach. Journal of Cleaner Production, 321, 128943. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128943.

Kim, M., Jang, Y.C., & Lee, S. (2013). Application of Delphi-AHP methods to select the priorities of WEEE for recycling in a waste management decision-making tool. Journal of Environmental Management, 128, 941-948. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2013.06.049

Klier, S.D., Nawrotzki, R.J., Salas-Rodríguez, N., Harten, S., Keating, C.B., & Katina, P.F. (2022). Grounding evaluation capacity development in systems theory. Evaluation, 28(2), 231-251. https://doi.org/10.1177/13563890221088871

Leal Filho, W., & Brandli, L. (2016). Engaging Stakeholders in Education for Sustainable Development at University Level. Cham, Switzerland: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-26734-0_21

Leal Filho, W., Skanavis, C., Kounani, A., Londero L.B., Shiel, C., do Paço, A., Pace, P., Mifsud, M., Beynaghi, A., Price, E., Salvia, A.L., Will, M., & Shula, K. (2019). The role of planning in implementing sustainable development in a higher education context. Journal of Cleaner Production, 235, 678-687. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.06.322

Levine, R., Russ-Eft, D., Burling, A., Stephens, J., & Downey, J. (2013). Evaluating health services research capacity building programs: Implications for health services and human resource development. Evaluation and Program Planning, 37, 1-11. https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2012.12.002

Lozano, R. (2006a). Incorporation and institutionalization of SD into universities: breaking through barriers to change. Journal of Cleaner Production, 14(9-11), 787-796. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2005.12.010

Lozano, R. (2006b). Tool for a Graphical Assessment of Sustainability in Universities (GASU). Journal of Cleaner Production, 14(9-11), 963-972. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2005.11.041

Lozano, R. (2010). Diffusion of sustainable development in universities' curricula: an empirical example from Cardiff University. Journal of Cleaner Production, 18(7), 637-644. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2009.07.005

Lozano, R. (2011). The state of sustainability reporting in universities. International Journal for Sustainability in Higher Education, 12(1), 67-78. https://doi.org/10.1108/14676371111098311

Lozano, R., Lukman, R., Lozano, F.J., Huisingh, D., & Lambrechts, W. (2013). Declarations for sustainability in higher education: becoming better leaders, through addressing the university system. Journal of Cleaner Production, 48, 10-19. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.10.006

Mahato, S., Machtmes, K., & Cohen, B. (2022). Leveraging Mixed Methods Designs for Promoting Evaluation and Evaluation Capacity Building. Canadian Journal of Program Evaluation, 36(3), 365-375. https://doi.org/10.3138/cjpe.71288

Mascarenhas, A., Nunes, L.M., & Ramos, T.B. (2015). Selection of sustainability indicators for planning: Combining stakeholders’ participation and data reduction techniques. Journal of Cleaner Production, 92, 295–307. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.01.005

Menon S., & Suresh, M. (2022). Development of assessment framework for environmental sustainability in higher education institutions. International Journal of Sustainability in Higher Education, 23(7), 1445-1468. https://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2021-0310

Milstein, B., & Cotton, D. (2000). Defining concepts for the presidential strand on building evaluation capacity. Fairhaven, MA: American Evaluation Association

Milstein, B., Chapel, T.J., Wetterhall, S.F., & Cotton, D.A. (2002). Building capacity for program evaluation at the Centers for Disease Control and Prevention. New Directions for Evaluation, (93), 27-46. https://doi.org/10.1002/ev.40

Min, J.C.H. (2016). Guiding the guides: Developing indicators of tour guides’ service quality. Total Quality Management & Business Excellence, 27(910), 1043–1062. https://doi.org/10.1080/ 14783363.2015.1060123

Mischen, P. A., Homsy, G. C., Lipo, C. P., Holahan, R., Imbruce, V., Pape, A., Zhu, W., Graney, J., Zhang, Z., Holmes, L. M., & Reina, M. (2019). A Foundation for Measuring Community Sustainability. Sustainability, 11(7), 1903. https://doi.org/10.3390/su11071903

Mokski, E., Leal Filho, W., Sehnem, S., & Andrade Guerra, J.B.S.O.D. (2023). Education for sustainable development in higher education institutions: an approach for effective interdisciplinarity. International Journal of Sustainability in Higher Education, 24(1), 96-117. https://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2021-0306

Montreal University (2020). Sustainable development at l’Université de Montréal, Strategic Plan 2021-2023, transition to sustainable campuses. Disponible en: https://www.umontreal.ca/public/www/images/developpement-durable/ANG_UdeM_Sunstainability_strategy.pdf

Mori, K., & Christodoulou, A. (2012). Review of sustainability indices and indicators: to- wards a new City Sustainability Index (CSI). Environmental Impact Assessment Review, 32(1), 94-106. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2011.06.001

Naccarella, L., Pirkis, J., Kohn, F., Morley, B., Burgess, P., & Blashki, G. (2007). Building evaluation capacity: Definitional and practical implications for an Australian case study. Evaluation and Program Planning, 30(3), 231–236. https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2007.05.001

Niedlich, S., Kummer, B., Bauer, M., Rieckmann, M., & Bormann, I. (2020). Cultures of sustainability governance in higher education institutions: A multi-case study of dimensions and implications. Higher Education Quarterly, 74(4), 373-390. https://doi.org/10.1111/hequ.12237

Preskill, H., & Boyle, S. (2008). A Multidisciplinary Model of Evaluation Capacity Building. American Journal of Evaluation, 29(4), 443-459. https://doi.org/10.1177/1098214008324182

Promentillaa, M.A.B., Avisoa, K.B., Lucas, R.I.G., Razona, L.F., & Tana, R.R. (2018). Teaching Analytic Hierarchy Process (AHP) in undergraduate chemical engineering courses. Education for Chemical Engineers, 23, 34-41. https://doi.org/10.1016/j.ece.2018.05.002

Rossa, T., & Mischen, P. (2022). Measuring the impact of organizational characteristics on the sustainability performance of US institutions of higher education. International Journal of Sustainability in Higher Education, 23(7) 1543-1559. https://doi.org/10.1108/IJSHE-08-2021-0355

Ruggerio, C.A. (2021). Sustainability and sustainable development: A review of principles and definitions. Science of The Total Environment, 786, 147481. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147481

Saaty, T.L. (1977). A Scaling Method for Priorities in Hierarchical Structures. Journal of Mathematical Psychology, 15(3), 234-281.

Sayed, A., Kamal M.D., & Asmuss, M. (2013). Benchmarking tools for assessing and tracking sustainability in higher educational institutions: Identifying an effective tool for the University of Saskatchewan. International Journal of Sustainability in Higher Education, 4(4), 449-465. https://doi.org/10.1108/IJSHE-08-2011-0052

SEP (2023). Quinto Informe de Labores. DGPPYEE-SEP, México. Disponible en: https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/informes/labores/2018-2024/5to_informe_de_labores.pdf

Shriberg, M. (2002). Institutional assessment tools for sustainability in higher education: strengths, weaknesses, and implications for practice and theory. International Journal of Sustainability in Higher Education, 3(3), 254-270. https://doi.org/10.1108/14676370210434714

Shuqin, C., Minyan, L., Hongwei, T., Xiaoyu, L., & Jian, G. (2019). Assessing sustainability on Chinese university campuses: Development of a campus sustainability evaluation system and its application with a case study. Journal of Building Engineering, 24, 100747. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2019.100747

Stephens, J.C., Hernandez, M.E., Román, M., Graham, A.C., & Scholz, R.W. (2008). Higher education as a change agent for sustainability in different cultures and contexts. International Journal of Sustainability in Higher Education, 9(3), 317-338. https://doi.org/10.1108/14676370810885916

Sutter, A., Rondeau, M., Kaminska, K., Desforges, S., Betzer, S., & Tremblay, M. (2024). Developing Evaluation Capacity Building Competencies: Participant Reflections From the Evaluation Capacity Case Challenge. Canadian Journal of Program Evaluation, 38(3), 532–541. https://doi.org/10.3138/cjpe-2024-0004

Tan, H., Chen, S., Shi, Q., & Wang, L. (2014). Development of green campus in China. Journal of Cleaner Production, 64, 646-653. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.10.019

Turcu, C. (2013). Re-thinking sustainability indicators: local perspectives of urban sustainability. Journal of Environmental Planning and Management, 56(5), 695-719. https://doi.org/10.1080/09640568.2012.698984

Van Nguyen, T.A., Tucek, D., & Pham, N.T. (2023). Indicators for TQM 4.0 model: Delphi Method and Analytic Hierarchy Process (AHP) analysis. Total Quality Management & Business Excellence, 34, 1-2, 220-234. https://doi.org/10.1080/14783363.2022.2039062

Verma, P., & Raghubanshi, A.S. (2018). Urban sustainability indicators: Challenges and opportunities. Ecological Indicators, 93, 282-291. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.05.007.

Wade, J., & Kallemeyn, L. (2020). Evaluation capacity building (ECB) interventions and the development of sustainable evaluation practice: An exploratory study. Evaluation and Program Planning, 79, 101777. https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2019.101777

Whitaker, R. (2007). Validation examples of the Analytic Hierarchy Process and Analytic Network Process. Mathematical and Computer Modelling, 46(7–8), v840-859. https://doi.org/10.1016/j.mcm.2007.03.018.

Windt, Y., & Saaty, T.L. (1980). Marketing applicatons of the analytic hierarchy process. Management science, 26(7), 641-648.

Wu, Y.Y., & Ma, H.W. (2019). Challenges for Integrating Strategic Environmental Assessment to Enhance Environmental Thinking: A Case Study of Taiwan Energy Policy. Sustainability, 11(3), 609. https://doi.org/10.3390/su11030609

Zhang, X., & Lam, J.S.L. (2019). A fuzzy Delphi-AHP-TOPSIS framework to identify barriers in big data analytics adoption: case of maritime organizations. Maritime Policy & Management, 46(7), 781-801. https://doi.org/10.1080/03088839.2019.1628318

https://amazoniainvestiga.info/ ISSN 2322- 6307

This article presents no conflicts of interest. This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). Reproduction, distribution, and public communication of the work, as well as the creation of derivative works, are permitted provided that the original source is cited.

Fe de errata: En la citación original (Rondeau et al., 2024), se omitió el autor Sutter, A. La cita correcta debe ser Sutter et al. (2024).